Auch genannt: Hyperadrenokortizismus, Hyperkortisolismus

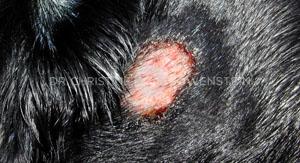

Abb. 1: Cushing-Syndrom: Haarlosigkeit

Was ist Cushing-Syndrom?

Der Hyperadrenokortizismus ist eine hormonelle Erkrankung, die mit einem erhöhten Cortisolspiegel im Blut einhergeht. Cortisol ist ein körpereigenes Hormon mit vielen wichtigen Funktionen und wird in zwei kleinen Organen, den Nebennieren produziert. Die Funktion der Nebennieren wird durch einen Teil des Gehirns, die Hypophyse, kontrolliert und gesteuert. Wenn zu wenig Cortisol im Blut vorhanden ist, schüttet die Hypophyse Stoffe aus, die die Nebennieren zur vermehrten Cortisol-Produktion veranlassen. Ist zu viel Cortisol im Blut, bekommen die Nebennieren die Anweisung, die Produktion von körpereigenem Cortisol zu vermindern, bzw. ganz einzustellen.

Der Gehalt an Cortisol im Blut schwankt im Laufe des Tages. Diese Schwankungen halten sich jedoch in engen Grenzen, da sowohl ein Zuviel als auch ein Zuwenig für den Körper schädlich ist.

Was sind die Ursachen des Cushing-Syndroms?

Das Cushing-Syndrom kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise entstehen. Einmal kann in der Hypophyse zuviel Auslösesubstanz für die Cortisol-Bildung produziert werden, dann wird auch in der Nebenniere ein Überschuss an Cortisol gebildet. Diese Fehlreaktion der Hypophyse wird meistens durch einen Tumor hervorgerufen. Diese Tumoren sind in ca. 80% der Fälle gutartig.

Eine andere Ursache des Cushing-Syndroms ist ein Nebennierentumor. Die dritte Möglichkeit besteht in der Gabe von cortisonhaltigen Medikamenten. Diese Medikamente werden häufig zur Kontrolle von Juckreiz, Schmerzen und anderen Symptomen eingesetzt. Hohe Dosen über eine lange Zeit können ein iatrogenes (durch Medikamentengabe bedingtes) Cushing-Syndrom hervorrufen.

Wie sehen die Symptome eines Cushing-Syndromes aus?

Die häufigsten Anzeichen sind vermehrtes Trinken, vermehrter Urinabsatz und Appetit. Manche Hunde zeigen eine starke Gewichtszunahme bei gleichzeitigem Verlust der Bemuskelung. Viele Hunde hecheln mehr als normal. Die Symptome eines Cushing-Syndroms können sich langsam entwickeln und so wie ein normaler Alterungsprozess erscheinen. Die Hautsymptome, die mit dem Cushing-Syndrom verbunden sind zeigen sich als Haarlosigkeit, Schwarzverfärbung der Haut und wiederkehrende Hautinfektionen. Manche Tiere haben eine anormal dünne Haut, durch die man die Gefäße hindurch sehen kann.

Wie wird das Cushing-Syndrom diagnostiziert?

Abb. 2: Cushing-Syndrom: Haarlosigkeit

Besteht aufgrund der allgemein klinischen Symptome und der Hautveränderungen der Verdacht eines Cushing-Syndroms, versucht man, durch Routine-Blutuntersuchungen weitere Hinweise zu sammeln. Erhärtet sich dieser Verdacht durch die Blutergebnisse, werden spezielle Hormontests durchgeführt. Hierzu sind in den meisten Fällen mehrere Blutuntersuchungen notwendig. Auch die Ultraschalluntersuchung der Nebennieren kann aufschlussreich sein. Welche dieser speziellen Tests durchgeführt werden, muss für jedes Tier individuell abgestimmt werden.

Wie wird das Cushing-Syndrom behandelt?

Die Therapie des Cushing-Sydroms zielt darauf ab, die übermäßige körpereigene Cortisolproduktion zu verringern. Dies kann man operativ angehen, die Operationen sind jedoch oft schwierig und gerade bei älteren Tieren mit hohen Risiken behaftet. Ein neueres Medikament greift in die Cortisolsynthese ein, verringert die Menge des gebildeten Cortisols und zeichnet sich durch deutlich weniger Nebenwirkungen als herkömmliche Medikamente aus. Die Menge des verabreichten Medikaments wird durch regelmäßige Blutuntersuchungen überwacht und angepasst.

Rührt der Hyperkortisolismus von verabreichten cortisonhaltigen Medikamenten her, so versucht man, die Medikamente langsam abzusetzen. Dies muss mit Vorsicht geschehen, damit die Nebennieren des Hundes wieder langsam ihre Cortisolproduktion aufnehmen können und kein Mangel an Cortisol entsteht.

Abb. 3: Cushing-Syndrom: durchscheinende Haut

Was können wir von der Behandlung des Cushing-Syndroms erwarten?

Die meisten Hunde mit einem Cushing-Syndrom reagieren positiv auf die Behandlung. Die Flüssigkeitsaufnahme vermindert sich, der Appetit normalisiert sich, die Tiere nehmen ab. Nach einigen Wochen wachsen die Haare wieder nach, die Haut verliert ihre Schwarzverfärbung und die bakteriellen Sekundärinfektionen verschwinden. Die Therapie verbessert die Lebensqualität und die äußere Erscheinung des Tieres, muss jedoch lebenslang durchgeführt und kontrolliert werden.